Paul, Marcion et les autres

Nous allons aborder une période extrêmement compliquée à appréhender de l’histoire du proto-christianisme et du début du christianisme, en raison de la pauvreté et du manque de fiabilité des sources disponibles.Read more

Nous allons aborder une période extrêmement compliquée à appréhender de l’histoire du proto-christianisme et du début du christianisme, en raison de la pauvreté et du manque de fiabilité des sources disponibles.Read more

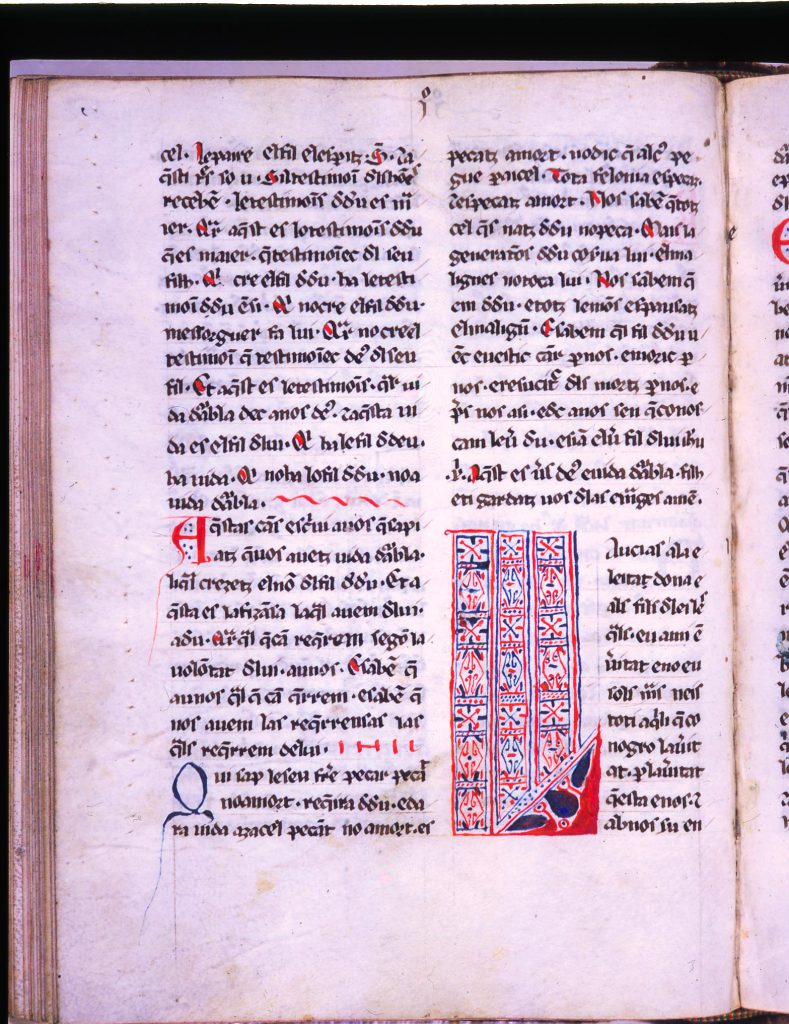

Ce texte est tiré du Nouveau Testament publié dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade des éditions NRF Gallimard.

Introduction de Jean Grosjean, textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros.

Afin de respecter le droit d’auteur, l’introduction, les présentations et les annotations ne sont pas reproduites. Je vous invite donc à vous procurer ce livre pour bénéficier pleinement de la grande qualité de cet ouvrage.

1 – L’ancien, à la dame élue et à ses enfants que j’aime dans la vérité, et non seulement moi, mais tous ceux qui ont connu la vérité,

1 – L’ancien, à la dame élue et à ses enfants que j’aime dans la vérité, et non seulement moi, mais tous ceux qui ont connu la vérité,

2 – à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours.

3 – Grâce, miséricorde et paix seront avec nous de par Dieu le Père et Jésus Christ le Fils du Père, dans la vérité et l’amour.

4 – Je me suis fort réjoui de trouver de tes enfants en marche dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père.

5 – Maintenant je te demande, ô dame, que nous nous aimions les uns les autres et je ne t’écris pas là un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le principe.

6 – L’amour est de marcher selon ses commandements, et le commandement tel que vous l’avez entendu dès le principe est de marcher dans l’amour.

Mon analyse :

L’auteur se place en qualité d’ancien, c’est-à-dire d’une autorité de l’Église qui a la charge d’une ou plusieurs communautés. La dame élue et à rapprocher de la femme de l’Apocalypse, c’est-à-dire Jérusalem. L’auteur nous signale qu’une partie des habitants a rejoint la communauté (v. 4) et met en avant le commandement d’amour de Jésus.

7 – Car beaucoup d’égareurs sont sortis en ce monde, ceux qui n’avouent pas que Jésus Christ est venu en chair. C’est là l’égareur et l’antéchrist.

8 – Veillez sur vous pour ne pas perdre nos travaux et pour recevoir le plein salaire.

9 – Quiconque va de l’avant et ne demeure pas dans la doctrine du christ n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils.

10 – Si quelqu’un vous vient sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas à la maison, ne lui dites pas bonjour.

11 – Celui qui lui dit bonjour s’associe à ses œuvres mauvaises.

Mon analyse :

Mais, l’auteur change d’attitude en vitupérant contre ceux qu’il considère comme des égareurs parce qu’ils ne suivent pas la doctrine judéo-chrétienne de l’incarnation de Jésus. Il les rejette de la communauté chrétienne et commande de les rejeter aussi dans la vie courante. On voit bien la guerre doctrinale qui a eu lieu au deuxième siècle, notamment avec Marcion qui affirmait que Christ était venu en apparence de chair.

12 – J’ai beaucoup à vous écrire, mais je ne veux pas le faire avec le papier et l’encre. J’espère être chez vous et vous parler de vive voix pour que notre joie soit complète.

13 – Les enfants de ta sœur élue te saluent.

Mon analyse :

Enfin, il termine en insistant sur la nécessité de sa venue car pour convaincre les membres de la communauté la parole était plus efficace que les écrits. La sœur élue pourrait bien être la communauté d’Éphèse, ce qui accréditerait le fait que l’auteur puisse être Jean le presbytre.

Ce texte est tiré du Nouveau Testament publié dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade des éditions NRF Gallimard.

Introduction de Jean Grosjean, textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros.

Afin de respecter le droit d’auteur, l’introduction, les présentations et les annotations ne sont pas reproduites. Je vous invite donc à vous procurer ce livre pour bénéficier pleinement de la grande qualité de cet ouvrage.Read more

La fête de Pâques constitue le point fort de l’année liturgique judéo-chrétienne, et je m’interroge sur le sens de cette fête. Si j’étais juif je ne me poserai pas de question, c’est la fête qui marque la libération du peuple juif selon son livre saint la Torah.

Read moreCe document fait désormais partie du livre : Catharisme d’aujourd’hui.

Read moreLes judéo-chrétiens, puis les catholiques organisaient des réunions visant à préciser les dogmes de la religion chrétienne.

Ces 21 conciles sont dits œcuméniques car ils réunissent tous les évêques, mais ils deviennent spécifiques à l’église catholique après le schisme avec l’église chrétienne d’Orient et excluent les protestant à compter de la séparation d’avec l’église réformée.Read more

Voici quelques éléments destinés à vous éclairer sur les termes régulièrement associés au catharisme.Read more

Yves Maris n’est plus à présenter à qui s’intéresse à la spiritualité cathare du XXe siècle.

Read moreContenu soumis aux droits d'auteur.