Le Service (Apparelhment) – Étude

Présentation

Chaque mois je réalise mon service, comme me le demande la Règle de justice et de vérité appliquée aux chrétiens consolés.

Chaque mois je réalise mon service, comme me le demande la Règle de justice et de vérité appliquée aux chrétiens consolés.

Je vous ai présenté ce rituel, dans la connaissance que nous en avons de sa pratique au Moyen Âge dans l’article publié sur le site[1]. C’est le rituel initial qui marque la cohésion de la communauté ecclésiale. Read more

Cette Consolation est une première depuis sept siècles environ.Read more

Ce sacrement nous est clairement et précisément transmis par la meilleure source possible.

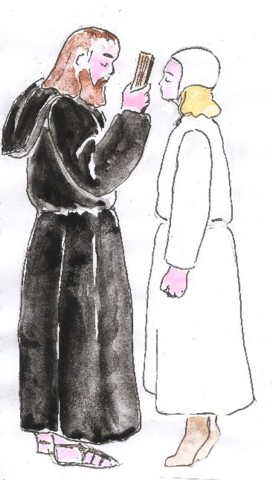

Les cathares ne connaissaient qu’un seul sacrement, car dans leur rigueur à vouloir ne pas dévoyer l’enseignement du christ, ils ne reconnaissaient comme valable que ce que son apparence physique, nommée Jésus, avait fait lors de son ministère.

La réalisation de ce rituel signe l’entrée d’un auditeur (sympathisant) en vie chrétienne et en fait dès lors un croyant, c’est-à-dire une personne qui chemine sur la voie qui mène au baptême, la Consolation. Read more

Comme je l’explique sur mon site, la Consolation se compose de deux temps très différents :Read more

Le document que je vous présente ci-dessous est la version du Pater pratiquée à la maison cathare de Carcassonne.

Il repose sur un travail d’étude des Pater existant dans la littérature et sur la glose du Pater que j’ai réalisée personnellement.Read more

Le texte est issu du livre Catharisme d’aujourd’hui. Les notes de bas de page et les références scripturaires ont été retirées afin de ne pas léser les personnes ayant acheté le livre.

L’étude du rituel des heures communautaires cathares a donné lieu à des interprétations diverses. Read more

Contenu soumis aux droits d'auteur.