5 015 vue(s)

Culture et études cathares (a. s. b. l.)

Cette association sans but lucratif (a.s.b.l.) — relevant de la loi de 1901 en France — a été créée à l’occasion de la troisième Rencontre de la diversité cathare (juin 2011).

Objectifs et actions

Elle a pour objectif de permettre la mise en valeur de la culture relative à la religion chrétienne cathare et à favoriser la recherche documentaire et les études des pièces permettant d’en rendre, le plus fidèlement possible, la réalité historique et le contenu doctrinal.

Volontairement laïque, elle est composée de sympathisants athées et de croyants de toutes chapelles.

Elle œuvre pour permettre à la recherche d’explorer, non seulement les facettes du catharisme déjà étudiées par d’autres — afin de les approfondir —, mais aussi les domaines que les chercheurs ont à peine effleurés, voire qu’ils ont volontairement ignorés.

Parallèlement à ce travail de fond, elle organise des activités de communication, d’information et de mise en réseau pour apporter une information de qualité sur le catharisme médiéval, sur le christianisme authentique qui l’a précédé et porté, afin de favoriser le rapprochement des croyants et sympathisants d’un catharisme moderne, ancré dans l’esprit de celui du Moyen Âge et donc évolutif dans sa logique doctrinale, c’est-à-dire adapté à notre époque pour ce qui le justifie.

De nombreuses actions et activités ont déjà été menées que vous pouvez suivre sur le site et de nouvelles sont initiées régulièrement. Cette association participe, à son niveau, à entretenir et à faire croître le réseau de sympathisants, fer de lance d’une conception sociale égalitaire et, pourquoi pas, vivier de la communauté chrétienne cathare en développement.

Informations techniques

Culture et Études Cathares est une association sans but lucratif, telle que réglementée par la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Elle n’a aucun objectif confessionnel et aucune volonté de prosélytisme. Elle accueille d’ailleurs toutes les bonnes volontés sans fixer le moindre critère d’appartenance politique, social, ethnique ou religieux.

Le siège social est situé 10 D rue Alfred de Musset 11000 Carcassonne.

Vous pouvez nous rejoindre ou nous faire des dons via la boutique du site.

Les frais de gestion de l’association sont très faibles grâce à l’utilisation d’Internet pour les échanges et les réunions, ce qui fait que nous pouvons utiliser près de 100% des fonds recueillis pour nos actions.

Documents légaux

Avant d’adhérer, il est indispensable que vous preniez le temps de lire les statuts déposés à la Préfecture de l’Aude et le règlement intérieur, élaboré par le Conseil d’administration et validé en Assemblée générale. Ainsi votre engagement sera pris en pleine connaissance cause.

Adhérez à Culture et études cathares

Notre association a besoin du soutien de tous pour mener à bien ses actions.

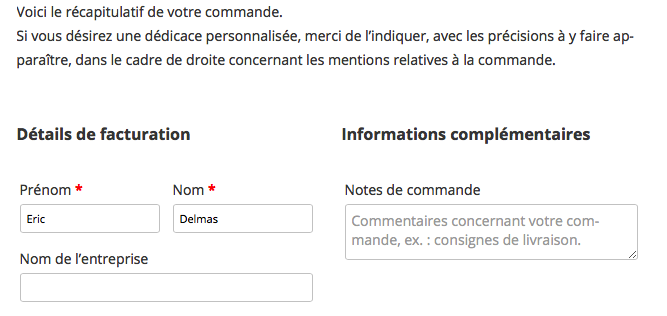

Pour adhérer vous devez remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous, y joindre les pièces demandées et payer le montant d’adhésion choisi.

Attention : Pour participer aux échanges entre adhérents et à l’Assemblée générale annuelle, vous devez vous inscrire sur les forums et indiquer au secrétariat votre nom d’utilisateur pour qu’il puisse vous donner accès aux forums spécifiques.

En raison de ce statut associatif, les dons et les cotisations ne sont pas déductibles des impôts.

Adhésion groupée CÉC et ÉCF

Si votre choix de rejoindre l’association est motivé par un intérêt personnel et spirituel pour le catharisme, pensez à rejoindre également l’Église cathare de France comme sympathisant ou croyant en utilisant le lien du menu ad hoc en haut de page.

Formulaire de demande d’adhésion à Culture et études cathares

Je sollicite mon adhésion à l’association Culture et études cathares au titre de l’année en cours.

Je confirme avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date de ma demande, les accepte et m’engage formellement à les respecter.

N.B. : L’organisme HelloAsso nous permet d’assurer la gestion financière de l’association et de percevoir des paiements par carte bancaire. Il vous sera demandé en fin de procédure si vous voulez aider cet organisme à se financer (montant proposé autour de 6,00 €). Vous pouvez accepter ce montant, le moduler ou refuser sans que cela ait une répercussion sur votre action envers nous.

Note : La date de naissance permet de vérifier que l’adhérent est majeur. Les informations nominatives et les documents à joindre, permettent de justifier les adhésions auprès de la Préfecture.

L’Assemblée générale de l’association, les réunions du Conseil d’Administration et les échanges entre les adhérents se font via Facebook. Disposer d’un compte, même anonyme, sur ce réseau social est donc indispensable pour participer pleinement à la vie de l’association.

L’adhérent s’engage à signaler au secrétariat tout changement intervenant dans les informations indiquées ci-dessus.

– Les informations personnelles figurant sur la fiche font l’objet d’une déclaration à la CNIL et sont soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (Journal officiel du 7 janvier 1978 et rectificatif au J.O. du 25 janvier 1978) Vous trouverez toutes les informations utiles sur cette page.

« Les Cathares, une idée reçue », l’exposition qui démonte « le mythe » des Cathares

« Les Cathares, une idée reçue », l’exposition qui démonte « le mythe » des Cathares