Comment se sont créés les évangiles ?

Initialement, la prédication des apôtres se faisait de manière strictement orale. Ils avaient toute latitude pour se déplacer et enseigner à travers tout le pays sans rien d’autre à craindre que le sanhedrin, le tribunal juif, qui veillait à l’orthodoxie et qui luttait contre le blasphème.

Mais un événement terrible va venir perturber cela. La guerre des juifs, comme l’a appelée Flavius Josèphe, va aboutir à la chute et à la destruction du temple de Jérusalem, ainsi qu’au massacre de milliers de juifs. Une terrible répression va ensuite se mettre en place pour de nombreuses années. Cela eut deux conséquences : le juifs ne pouvait plus se rendre au temple qui était le centre de leurs cultes, et les prédicateurs avaient beaucoup de mal à transmettre la tradition orale, avec le risque de la voir se disloquer dans son contenu en raison des difficultés de communication entre les centre de prêche.

Les juifs vont s’adapter en transférant le centre religieux qu’était le temple dans les synagogues, ce que l’on appelle la diaspora et les futurs chrétiens vont mettre par écrit leur tradition orale.

Pourtant un cas d’espèce particulier existait depuis 50 environ ; c’était Paul. De part son érudition personnelle d’une part, et en raison de la nature éparpillée de son auditoire d’autre part, il avait utilisé l’écrit en appui de sa prédication orale pour préparer les foules avant sa venue et pour renforcer sa prédication quand il partait pour de longs mois et même plusieurs années.

C’est pour cela que les écrits pauliniens sont largement antérieurs à tous les écrits judéo-chrétiens. Les évangiles synoptiques sont le reflet de cette mise par écrit d’une tradition orale. Comme le fit beaucoup plus récemment Tolkien, ce qui fut mis par écrit était une histoire parlée que l’on voulait conserver dans une certaine unité. L’auteur de Bilbo le hobbit le fit pour enrichir son récit qu’il racontait à ses enfants, les prédicateurs judéo-chrétiens le faisaient pour conserver une relative cohérence à leurs prêches. Cela explique également les convergences entre les textes et les corrections apportées pendant près de trois siècles.

À la fin du premier siècle, d’autres écrits furent produits et cela dura encore jusqu’à la mise en forme du Nouveau Testament.

Mais ces textes, qui n’avaient connu aucune tradition orale préalable, s’adressaient à des personnes averties. Ainsi l’Évangile selon Jean comportait de nombreuses idées philosophiques et des remises en cause de la tradition juive qui n’auraient jamais pu exister 50 ans plus tôt. Même Paul était beaucoup plus modéré et cela lui a pourtant valu plusieurs menaces de mort. Au deuxième siècle, ces écrits se sont multipliés, notamment en raison de la prise de pouvoir du judéo-christianisme des prédicateurs de Jérusalem qui rejetaient les autres courants pagano-chrétiens, dans l’appellation de gnostiques, de façon à les différencier et de les dénigrer.

Ces écrits, sans tradition orale, avaient besoin de toucher un public plus érudit et devaient donc aller plus loin dans la sollicitation intellectuelle. C’est pour cela qu’ils prirent une forme plus ésotérique et une présentation moins narrative. L’Évangile selon Thomas est de cette veine.

Est-ce que l’évangile attribué à Jean est de la main d’Apollos et celui attribué à Thomas de celle de Valentin ? Je pense que les experts continueront d’en discuter dans plusieurs siècles. Mais il est vrai que la forme de ces textes correspond bien aux étapes que je viens de décrire.

Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège de la validation par l’antériorité. Ce n’est pas parce qu’un texte est plus ancien qu’un autre qu’il est plus authentique et plus valable. Paul qui n’a jamais connu celui que nous appelons Jésus et qui n’a même pas cherché à connaître ceux qui prétendaient l’avoir connu vivant, a écrit sur la base de l’inspiration reçue de christ. Et en matière de foi, c’est cela qui importe.

Chacun de nous est libre de suivre telle ou telle foi, mais en matière de recherche il ne faut fermer aucune porte et explorer toutes les pistes, même celles qui ne vont pas dans le sens de notre foi.

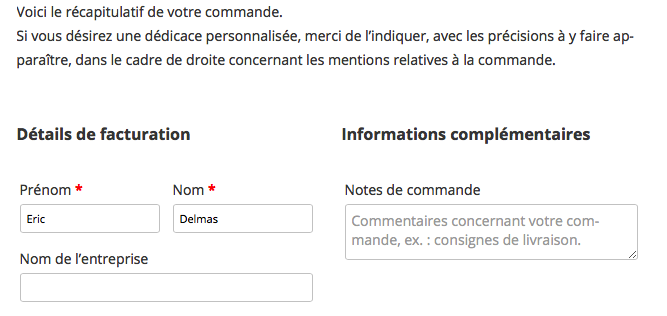

Éric Delmas, 20 novembre 2019.